ショックと循環作動薬

ショックは一刻を争う生命の危機であり、その治療の鍵を握るのが「循環器作用薬」です。

しかし、循環作動薬といっても種類がいくつかあり、緊急な場面で使用されるためあらかじめ知識として覚えておく必要があります。

ボスミン!と言われてアドレナリンが出せるように、アドレナリン!と言われてノルアドレナリンを出さないように基本を理解しておきましょう。

ショック状態とはなにか

まず、基本となるショックの定義からおさらいしましょう。

日本救急医学会のホームページよりショックとは以下のように定義されています。

生体に対する侵襲あるいは侵襲に対する生体反応の結果,重要臓器の血流が維持できなくなり,細胞の代謝障害や臓器障害が起こり,生命の危機にいたる急性の症候群

このショックは、原因によって大きく4つのタイプに分類されます。

- 循環血液量減少性ショック

- 原因: 出血、脱水、広範囲の熱傷など。

- 病態: 体内の血液や水分そのものが不足し、末梢の循環が保てなくなった状態です。

- 心原性ショック

- 原因: 急性心筋梗塞、心筋炎、重症不整脈など。

- 病態: 心臓のポンプ機能が急激に低下し、血液を全身に送り出せなくなった状態。

- 血液分布異常性ショック

- 原因: 敗血症、アナフィラキシーショックなど。

- 病態: 血管が異常に拡張することで、体全体の血液量は足りているにもかかわらず、血管内に有効な血液量が減少し、血圧が維持できなくなった状態。

- 心外閉塞・拘束性ショック

- 原因: 緊張性気胸、心タンポナーデ、肺塞栓症など。

- 病態: 心臓自体やその周りの血管に物理的な圧迫や閉塞が起こり、心臓がうまく血液を送り出せなくなった状態。

ショックを見抜く

観察をしているなかで「おかしいな」と思ったらショックかもしれないと疑うことが重要です。数値を追うだけでなく、患者さんの状態を総合的に判断しなければなりません。

日本救急医学会:ショックの診断基準

- 収縮期血圧が90mmHg未満、または普段より30mmHg以上低下

- 心拍数100回/分以上または60回/分未満

- CRT(毛細血管再充満時間)2秒以上

- 意識障害(JCS2桁以上、GCS10点以下、もしくは不穏・興奮)

- 乏尿・無尿(0.5ml/kg/時以下)

- 皮膚蒼白と冷感または39度以上の発熱

ショックの5徴候

- 顔色が悪い、青白い(蒼白)

- 意識がはっきりしない、ぐったりしている(虚脱)

- 冷たい汗をかいている(冷汗)

- 脈が弱くて速い(脈拍微弱・頻脈)

- 呼吸が速く、浅い(頻呼吸)

ちなみにショック=急変と捉えていますが、急変に至るまでの6~8時間前にはその前兆があるとされています。特に呼吸数が増加していないかに注目します。

呼吸数が増加するメカニズムは以下のようになります。

末梢循環不全→酸素運搬能力低下→嫌気性代謝の亢進→乳酸(ラクテート)産生→代謝性アシドーシス進行→CO₂を吐かせるために呼吸数が増加

呼吸数は臨床で60秒測っていられないことが多いと思いますが、自分で25回/分以上の呼吸をしてみてください。結構早いことが体感できると思います。

そして実際にバイタルサイン測定時に患者さんに合わせて呼吸をしてみてください。頻呼吸があれば苦しさを感じるはずです。

カテコラミン(循環器作用薬)の作用

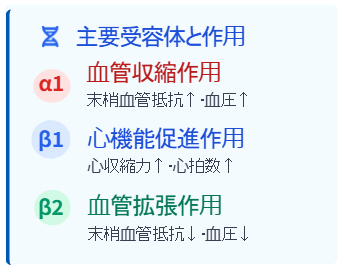

循環器作用薬を理解するには、3つの「受容体」の働きを覚えることが不可欠です。

- α1受容体: 血管収縮作用 → 血圧が上がる

- β1受容体: 強心作用(心機能促進) → 心拍出量が増える

- β2受容体: 血管拡張作用

この3つの作用のバランスによって、それぞれの薬の特性が決まります。

代表的な循環器作用薬とその使い方

それでは、臨床現場で頻繁に使用される代表的な薬剤を見ていきましょう。

1. ノルアドレナリン(ノルアドリナリン®)

多くのショック、特に敗血症性ショックの第一選択薬です。迷ったらまずこの薬を思い浮かべるほど、使用頻度が非常に高い薬剤です。

- 作用: 強力なα1作用で血管を収縮させ、血圧上昇させます。弱いβ1作用もあり、心拍出量も少し増加させます。

2. アドレナリン(ボスミン®)

「ボスミン」という名前でもお馴染みで、アナフィラキシーショックの第一選択薬です。また、ノルアドレナリンで効果が不十分な敗血症性ショックの第二選択薬としても使われます。

- 作用: α1、β1、β2全てに作用します。低用量ではβ作用(心機能促進、血管拡張)が、高用量ではα作用(血管収縮)が優位になります。

- 注意点: 不整脈や、内臓への血流が低下する「内臓虚血」のリスクに注意が必要です。

3. ドパミン(DOA)

かつては腎保護目的で低用量(レニナルドーズ)で使われていましたが、現在ではその効果は否定的であり、そのような使い方はされなくなっています。

作用: 用量によって作用が変化するのが特徴です。

- 低用量(〜2μg/kg/分):ドパミン受容体に作用し 腎臓腸間膜 の血管拡張作用

- 中用量(2〜10μg/kg/分): β1作用が中心となり、心収縮力を高めます。

- 高用量(10μg/kg/分〜): α1作用が強まり、血管を収縮させます。

4. ドブタミン (DOB)

重症心不全や心原性ショックなど、心臓のポンプ機能が著しく低下した病態で活躍します。

- 作用: β1作用がメインで、心臓の収縮力を強力に高めます。

- 注意点: 血管拡張作用(β2、α1の拮抗)により、血圧がわずかに低下することがあります。低血圧の患者さんに単独で使用する際は注意が必要です。

5. ミルリノン(ミルリーラ🄬)

上記の薬剤とは異なる作用機序を持つ薬です。

- 作用: ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害薬に分類され、心収縮力を高めると同時に、末梢血管を拡張させます。ドブタミンと似た作用ですが、不整脈の頻度はドブタミンより少ないとされています

循環作動薬のまとめ

| 薬剤名 | 主な作用受容体 | 主な効果 | 主な適応・役割 | 注意点・特記事項 |

| ノルアドレナリン | α1 > β1 | 強力な血管収縮、血圧上昇 | 多くのショック(特に敗血症性ショック)の第一選択薬 | 最も使用頻度が高い薬剤。 |

| アドレナリン | α1, β1, β2 | 【低量】心機能促進 【高量】血管収縮 | アナフィラキシーショックの第一選択薬 敗血症性ショックの第二選択薬 | 不整脈、内臓虚血のリスクがある。 |

| ドパミン | β1, β2, α1 (用量依存) | 【中量】心機能促進 【高量】血管収縮 | 心機能が低下したショック | 腎保護目的での少量投与(レニナルドーズ)は現在推奨されていない。 |

| ドブタミン | β1 > β2, α1 | 強力な心収縮力増強、血管拡張 | 重症心不全、心原性ショック 敗血症性ショックの第二選択薬 | 血管拡張作用により、血圧がわずかに低下することがある。 |

| ミルリノン | PDE3阻害 | 心収縮力増強、末梢血管拡張 | ドブタミンなどで効果不十分な心不全 | α・β受容体を介さない。ドブタミンより不整脈の頻度が少ないとされる。 |

| バソプレシン | V1受容体 | 血管収縮 | カテコラミンに反応しない難治性ショック(敗血症性など) | 敗血症が遷延すると体内で相対的に不足する。 |

「難治性ショック」への対処

強力な循環器作用薬を大量に使っても状態が安定しない難治性ショックでは、血管が収縮する力を失ってしまう病態があります。

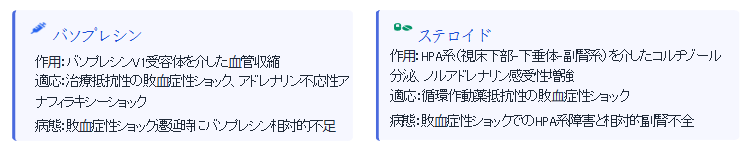

この状態では、体内で「バソプレシン」や「ステロイド」が相対的に不足していることがあり、これらを補充することで血圧が改善することがあります。

- バソプレシン: V1受容体を介して血管を収縮させます。

- ステロイド: 血管の収縮反応を高め、血圧を上昇させるサポートをします。

循環動態モニタリングについて

循環作動薬使用中は、より循環動態のモニタリングが重要です。

血圧、脈拍だけでなく、その他の機器モニタリングやフィジカルアセスメントを行います。

| 指標 | 見るべきポイント | なぜ重要か? |

| 平均動脈圧(MAP) | 65mmHg以上が一般的な目標 | 心臓以外の重要臓器への血流(灌流圧)を最もよく反映する。収縮期血圧だけでなくMAPが重要。 |

| 呼吸数 | 頻呼吸(速い呼吸)になっていないか | 末梢循環不全による代謝性アシドーシスを呼吸で代償しようとしているサイン。 |

| 尿量 | 0.5ml/kg/時以上出ているか | 腎臓は血流低下の影響を非常に受けやすい。尿量減少は循環不全の重要なサイン。 |

| 乳酸値 | 上昇していないか | 組織が酸素不足に陥り、嫌気性代謝が起こっている証拠。末梢循環不全を強く示唆する。 |

| ScvO2(中心静脈血酸素飽和度) | 70%以上が目安 | 体がどれだけ酸素を消費したかを示す指標。低下している場合、心拍出量の低下や貧血などを考える。 |

循環の3要素を考慮する

ショックの患者さんを管理する上で、複雑な病態をシンプルに整理する考え方が「循環の3要素」です。

- 前負荷: 心臓に戻ってくる血液量。血管内用量を示す

- 後負荷: 心臓が血液を送り出す際の血管の抵抗。末梢血管抵抗(SVR)で示す

- 心収縮力: 血液を送る心臓の力。1回拍出量(CI)と心拍出量(CO)で示す。

この3要素は以下のモニタリング指標より判断していきます。

| 指標 | 正常値 | |

|---|---|---|

| 前負荷 | 中心静脈圧 (CVP) 肺動脈楔入圧 (PCWP) 1回拍出量変動 (SVV) 下大静脈径 (IVC) 下肢挙上 | 4〜8 mmHg 4〜12 mmHg 10〜15% 21mm以下、呼吸性変動+ 反応なし |

| 後負荷 | 末梢血管抵抗 (SVR) (MAP−CVP) × 80 / CO | 1600〜2400 dyne・秒/cm5 |

| 心収縮力 | 心拍出量 (CO) = SV × HR 心係数 (CI) = CO / 体表面積 | 5.0 L/分 2.5〜4.5 L/分/m² |

これらのバランスが崩れることでショックは起こります。ショックを離脱するためには原疾患への治療とともに、3要素を踏まえた輸液・薬剤投与を行い対処していきます。

- 前負荷が低い場合 → 輸液負荷投与

- 後負荷が低い場合 → 血管収縮薬(ノルアドレナリンなど)の投与

- 心収縮力が低い場合 → β₁受容体刺激薬(ドブタミンなど)投与、V-AECMOやIABPを考慮

まとめ

ショックの治療は、原因を特定し除去することと、循環動態を安定させることを同時に行う、時間との勝負です。循環器作用薬は必ず使用する薬剤であり、その理解は必須です。

以下はショック・昇圧剤についてYoutubeより

看護の翻薬さん:カテコールアミン(カテコラミン)は理解すれば怖くない!代表的な4種類(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドブタミン、ドパミン)について徹底解説!

JOさん:昇圧剤(循環作動薬)について解説

Dr.Kihei Yoneyama心臓のお医者さんさん:全国の看護学生にどどけ!! ショック 低血圧